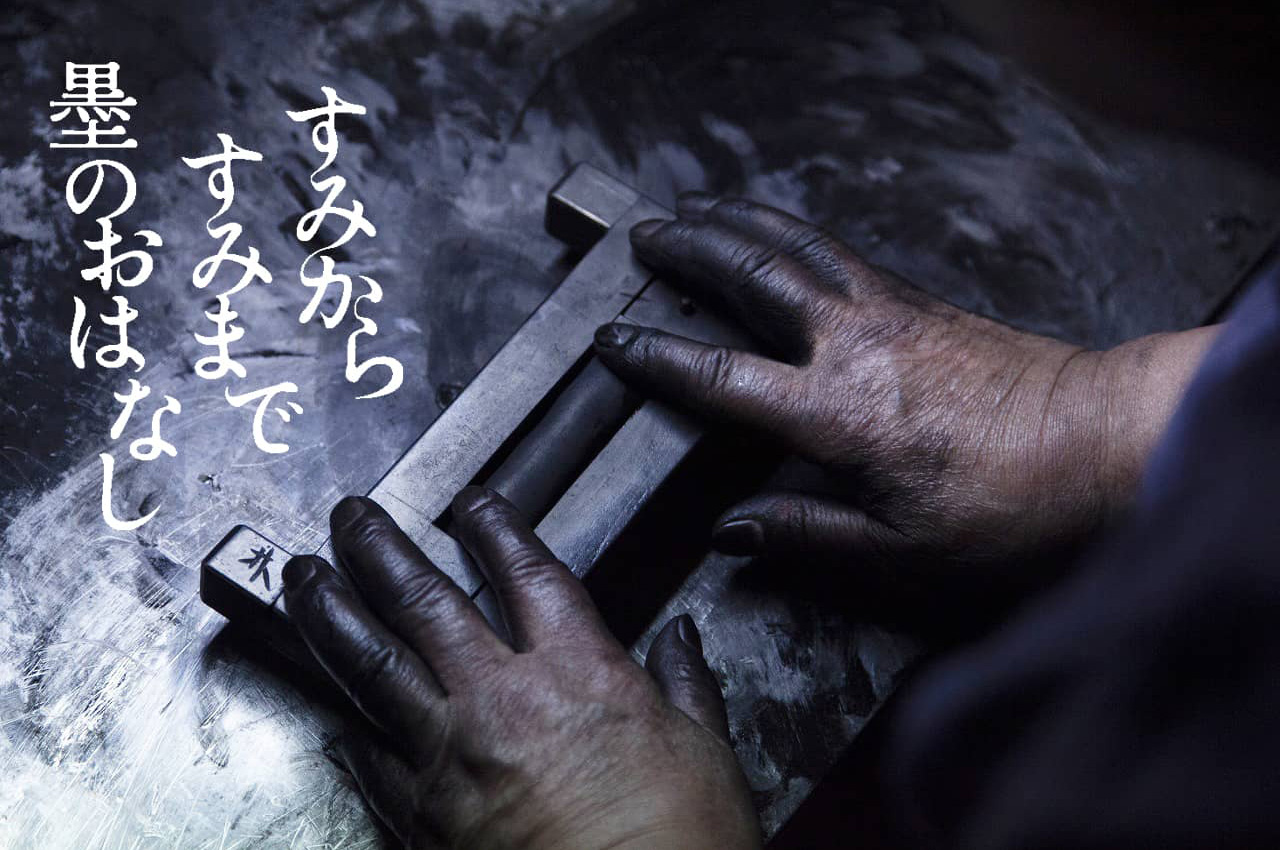

すみからすみまで墨のおはなし

- HOME

- すみからすみまで墨のおはなし

七代目の全国行脚プロジェクト

墨の魅力と文化を多くの方に伝えるために、奈良墨の墨匠、錦光園七代目長野睦が、全国に墨と墨のお話を届けるプロジェクト「すみからすみまで墨のおはなし」

墨に関するお話をさせて頂くのはもちろん、心がととのう「墨を磨る時間」の体験もしていただく、大人から子どもまでを対象にしたワークショップです。

おとなも子どもも

没入できる、墨磨り体験。

「すみからすみまで墨のおはなし」では次のような内容をご体験いただけます。

「日本の墨文化」や「固形墨」についてのお話し

「墨」って、いつから使われているのだろう、何でできているのだろう。

日本の墨に関わる歴史や、錦光園が伝統を守ってつくりづつけている「固形墨」について、あなたの知らない墨の世界をお見せします。

墨磨り没入ワークショップ

墨は実は黒一色ではないんです。墨を磨る力の入れ方や、水の量、墨を削る硯(すずり)の石の種類によっても様々に変化します。

そんな墨の魅力を、実際に「磨る」ことで知っていただき、更に「磨る楽しさ」に没入できる、特別なワークショップです。

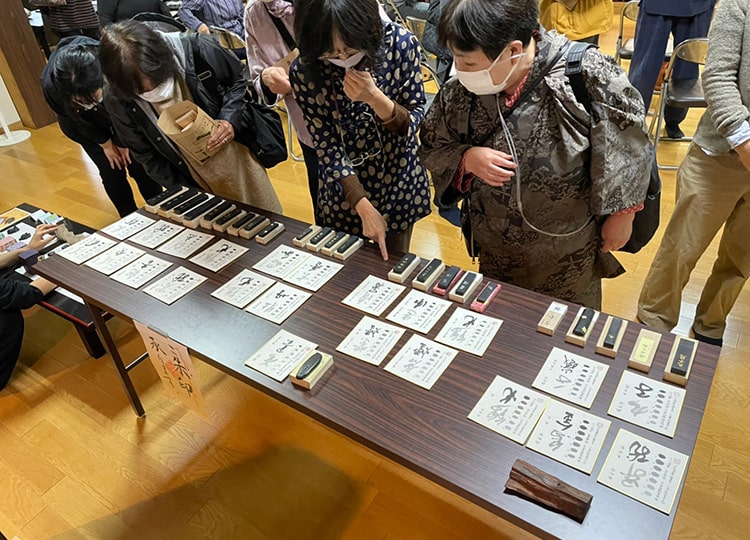

多種多様な「奈良墨の販売会」

錦光園は、奈良時代からつくり始められた「奈良墨」を伝統の製法を守りながら大切に作っております。

「奈良墨」は“美術工芸品”としての価値も認められており、様々な美しい造形の固形墨をご覧いただきご購入いただくこともできます。

具体的なワークショップ例

- ①「墨のおはなし」と「製造実演」

- ②石を拾ってくる

- ③石を洗う

- ④墨を拾ってきた石で磨る

- ⑤用意された紙の表面に手紙を書く

- ⑥用意された紙のウラ面に一文字を書く

- ⑧みんなが書いた手紙のウラ面を一斉に貼り出して記念写真

- ⑨手紙を渡したい相手に渡す

行脚先に応じてアレンジいたします

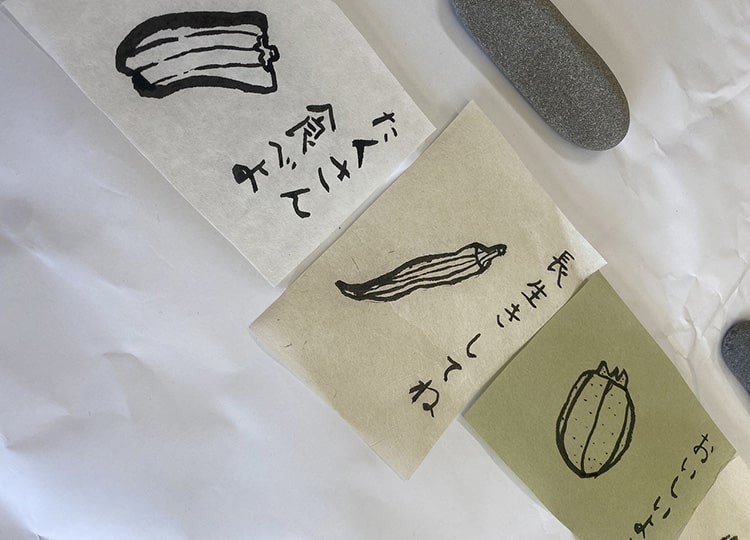

ワークショップは、お伺いするその土地の素材や伝統工芸品などを利用しながら楽しく体験していただきます。

ご希望に応じてアレンジ可能ですので、どうぞご相談ください。

「すみからすみまで墨のおはなし」を体験されたその後に

墨づくりの本場、奈良へ行ってみたい方は

《奈良への受け入れ企画》

“職人による奈良の工芸・産地を覗く旅”をコーディネートいたします!※2

奈良は沢山の伝統工芸が存在します。

奈良墨を中心に、普段は覗くことができない職人の現場を紹介します。

- 具体例

- ○奈良筆(工房見学・体験)

○奈良墨(工房見学・体験) ほか

○奈良墨職人オススメの奈良スポットをお伝えします。

- ★工房限定の奈良墨づくり体験ができます。

- ※ご要望がございましたら事前にお聞かせください。できる限りアレンジさせていただきます。

- ※2 すみからすみまで墨のおはなしにご参加いただいたお客様が優先となります。ご了承ください。

〈全国行脚〉すみからすみまで墨のおはなし

事例紹介

全国行脚のレポートです

分かりずらい墨の魅力を分かり易く伝え、衰退していく墨づくりの産地を守りたい。

手間をかけず使用できる便利な書道具や筆記用具が流通しており、固形墨の市場は年々縮小しています。

また墨の魅力や存在を子ども達に伝えられる大人も少なくなってきました。

だからこそ、墨づくりの職人である自分自身が責任をもって子ども達に、そして大人達に墨の魅力を伝えていく必要があると思いました。

日本古来より1400年に渡り使われてきた墨。消えようとしている墨の存在意義を見つめなおし、

墨の魅力を1人でも多くの方々に伝えながら、現代の課題解決に少しでも貢献出来ればと思い、今回の企画を立ちあげました。

現代に蔓延するストレスを和らげる「墨を磨る」という行為

デジタル社会におけるアテンションエコノミー、様々な事象による分断・孤立化といった現代特有の人の心に大きなストレスを与えます。それは大人も子どもも同じ。むしろ若い世代ほどその影響は強い傾向にあります。

ただし、そのストレスを吐き出す、軽減する機会が少なく、様々な心の弊害が起きやすいのが私たちが今置かれている環境です。

その手段の1つに「墨を磨る」行為が必ずお役に立つと感じています。

-

「墨を磨る」ということ

本来、固形墨には筆記材としての用途である「書く」に留まらない大きな魅力を備え持っています。それは「墨を磨る」という行為です。その静かな空間は人の心を落ち着かせ、和ませます。(ここにお坊さんや写経の話を入れる。墨を磨る=没頭する=心を整える、という話の流れに。)つまり、墨を磨る行為は「心を整える」行為と同じと私たちは考えています。

更に、墨を磨った際に立ち上る墨特有の香りは心を鎮め、更なる深みへと誘ってくれます。日本人であれば一度は嗅いだことのある墨の香り。その香りは、日々の喧騒に流される大人の方に昔を思いださせ、ふと童心に帰るきっかけにも繋がるかもしれません。

-

心をととのえる

現代では大人だけではなく、子ども達の世界も当然のようにデジタル化しています。いつもオンラインの世界に繋がれていて楽しい反面、オフになる時間がとても少なく気が休まらない状態にあります。そんな否応なく浸かりきってしまうデジタル社会や孤立・分断から一時離れ、心を和ませることができる手段の1つとなります。もちろん墨に手で触れ、職人から墨づくり背景を聞くことで、日本の文化に対する理解も深まっていきます。

-

地域社会のあらゆる壁を越える機会として

奈良墨と地元の伝統工芸や素材を掛け合わせることにより、分断されていた「産地のものづくり」の壁を飛び越えます。行脚する先々で新たな掛け合わせによるものづくりの可能性を探求します。また今まで混ざり合わなかった参加者同士の時間の共有を生み出し「人と人」の壁を越えます。更に奈良墨に触れる機会を通して、「次は実際に奈良に行ってみたい」「もっと深く知りたい、聞きたい」という思いから、奈良を訪れるきっかけをつくり、「地域同士の距離」の壁も越えていきます。

私が、墨の世界へご案内いたします

錦光園七代目 長野睦

奈良の伝統産業である「墨づくり」に従事する職人でありながら、一方で衰退していく産地を守りたいという強い想いのもと、「奈良墨の案内役」として墨の魅力を多くの人に伝える取組を日々行っています。工房やオンラインでの墨づくり体験や、学校を対象にした墨に関する授業はこれまでに数多く実施してきました。産地に携わる様々な関係者に取材を行い、記事にして配信し理解を深めてもらう取組なども継続的に行っています。最近では産地に対する普及活動を目的としたクラウドファンディングを行い、非常に多くの方からの支援を得ています。また、日本全国において奈良墨と同じく、斜陽気味で似たような状況における産地・伝統工芸に対し、地元の人間が地元の工芸を知るきっかけになれるように、参加者自身が住む地元・地域の理解にも繋がれるようなワークショップ・授業などを行おうと活動の幅を広げています。

奈良墨とは

奈良墨は奈良県奈良市で生産される伝統工芸品です。墨の歴史は古く、およそ1400年前の西暦610年に日本の最初の都である奈良の飛鳥に伝えられたことが日本書紀の一節に記されています。その後、近畿地方を中心に国内での墨づくりが始まり発展していく中で、現在の「油煙墨(ゆえんぼく)」と呼ばれる奈良市名産の墨が造られたのは今から約600年ほど前です。今日まで奈良墨の製法は数百年間ほとんど変わることなく続いており、墨の生産量は国内シェアの90%以上を占めています。最盛期は50件近くの墨屋が存在していましたが、昨今の書道離れ・墨離れから生産量も激減、現在は10件にも満たない墨屋が存在するのみとなっています。

依頼の流れ

-

参加費について

ワークショップの参加費:無料

開催先様のご負担:材料費、会場費のみご負担※ワークショップで使用する素材や会場費が必要な場合に限る -

出張交通費について

当方で負担しますが、会場が最寄り駅から遠方の場合は最寄り駅からの往復送迎だけお願いします。

-

依頼時期

最低でも2か月以上前からの連絡をお願いします

よくあるご質問

- 対象年齢は設けられていますか?

- 小学生以上(年齢層に応じてアレンジ可能)でしたらどなたでも可能です。またお子さんのご両親や先生、地元の方々など大歓迎です。小学生未満の場合も場合によれば実施させて頂きますので、まずはご相談ください。

- 参加人数の制限はありますか?

- 最低20名以上からお願いします。人数の上限はありません。人数が満たない場合もご相談ください。

- 実施場所はどのように場所が良いですか?

- 学校や地元公共施設、地域の習いごと教室や集会場など、参加者が収容出来る場所でしたらどこでも構いません。

※学校での開催の場合は地域の方々も参加出来る体制を整えてもらうことが望ましいです。

※基本3時間程度会場貸出し、会場費が必要な際は負担をしてもらえることが条件です。

- 事前に準備物するものはありますか?

- はい。実施する場所や参加層によって異なるため、都度相談の上、決定させて頂きます。

- 書道や墨にまったく詳しくなくてもお願いすることはできますか?

- もちろんです。問題ありません。

- 数日にまたがってワークショップの開催をお願いすることはできますか?

- 要調整、事前の打ち合わせが必要ですが、可能な限り対応させて頂きます。

- 墨の購入はできますか?

- 可能です。

- 個人でも依頼は可能ですか?依頼する際に団体・法人格などの条件はありますか?

- 個人・団体は問いません。別項記載の最低人数の確保さえして頂ければ可能です。

- オンライン(ZOOMなど)での開催は可能ですか?

- 可能です。詳細を事前打ち合わせの上、常時対応させて頂きます。

メールでのお申し込み

いただいた内容を確認し、3日以内にご返信差し上げます

個人情報保護方針

ご記入頂きました個人情報については、個人情報保護に関する法令・通達ならびにその他の諸規程を遵守し、適正に管理します。

利用は弊社からのご連絡の範囲内に限っており、お客様ご本人の同意なくして第三者に提供することはございません。