錦光園について

- HOME

- 錦光園について

錦光園の歴史

昔ながらの製法と伝統を守り、良質な「奈良墨」を一つ一つ手づくりしています

錦光園は、遡ること江戸時代より代々墨職人の家系であり、明治時代に長野亀吉が創業したのが「錦光園」です。

以来、昔ながらの製法と伝統を守り、一つ一つ手づくりでお届けする良質の「奈良墨」を100年以上に渡ってつくり続けております。

理念

『墨守』

墨を守るとは

伝統を守る

製法を守る

技術を守る

産地を守る

産地で働く人を守る

書道文化を守る

家を守る

家族を守る

錦光園の使命

墨の魅力をわかり易く伝え続け、衰退していく墨づくりの産地を守る

-

昨今、私達の日常で、

そして若い方達の学校教育の中で

「墨を磨る」という機会は

ほとんど無くなってきています。墨の需要は激減の一途を辿っており、

国内の墨の生産の9割以上を占める奈良墨も

衰退の一途を辿っています。生産の激減に伴う相次ぐ墨屋や関係者・職人の廃業、

後継者不足など産地存亡の危機が

少しずつ迫ってきている状況です。

-

約1500年前から我が国の歴史を書き記してきた

極めて重要な筆記材であるにも関わらず、

現代の生活において墨は

時間と効率を求める世の中に埋もれつつあります。しかし、書道の際に墨を磨るという行為は、

心を落ち着け、精神集中を図る上でこの上ない機会に繋がります。昨今のような心の負担が大きいストレス社会だからこそ、

墨が人の心を和らげてくれるはずだと私達は信じています。また、墨を磨るという行為は、

日本人が大切にしてきた

日本の国粋主義の源

である「道」の精神に

自然に触れることが出来ると思います。

-

だからこそ、錦光園は

自社の未来と同様に常に産地の未来を考え、行動し、

労を惜しまず国内外に日本の墨や書道文化の素晴らしさを伝える事で、

墨づくりの産地を守っていきたいと思っています。その為にも、様々な取組を通して

1人でも多くの方に、分かりずらい墨の魅力を分かり易く伝える「奈良墨の案内役」に、

私達錦光園はなりたいと思っています。

ごあいさつ

海外生活時代に改めて知った日本文化の素晴らしさ

-

大学卒業後、約4年間アパレル会社で勤務していましたが、その時点では「いつかは家業を継ぐ」ということが心の隅に有ったと思います。その後、子供の頃より憧れていた海外へ行くこととなり、アメリカや中南米、ヨーロッパ、中東、中近東、アジア諸国を2年間に渡り放浪していました。家業を継ごうと思ったのはその放浪中、立ち寄ったアルゼンチンの小さな街で、靴修理店の職人親子を見た時です。息子は一刻も早く外に遊びにいくつもりで父の仕事を手伝っていました。しかしその父は与えた仕事が終わらなければ行かせないと目を光らせていました。「帰国したら家業を継ごうと」思ったのは何故かその時でした。

海外生活時代に改めて知った日本文化の素晴らしさ。自分自身が家業を継いでいくにあたり、それを改めて再発見出来た次第です。

-

しかし昨今、「墨を磨って文字を書く」という文化はどんどん失われてきています。そこで多くの方に、いかに墨の魅力を伝え、その素晴らしさを再発見してもらえるような機会を作れないかを模索し始めました。元々、墨屋における墨の製造というのは秘密主義的な要素も大きく、そもそもどのように製造されるのかも分かりにくい所があると感じていた為、一般の方に墨に関する情報をお伝えした後、製造の様子を見て頂き、実際に生の墨に触れて頂き、自分で墨を握って作るという「にぎり墨体験」を約20年前より始めました。おかげ様で多くの方から反響を頂き、国内外の方々に古都奈良に伝わる墨の文化、墨の魅力を伝える大きな場として役立っています。それは私自身にとっても墨づくりに携わる上での大きなやりがいになっています。

業界の状況からかも、一度は廃業を決めた事もありましたが、息子が継ぐにあたり、もう一度、奈良墨の未来の為にも尽力して参る所存です。

錦光園は奈良でも最も小さな墨屋の1つです。決して大きな事は言えませんが、これからも錦光園を、そして奈良墨を次の時代に継いでいけるよう、皆様のご支援のほど何卒宜しくお願い致します。

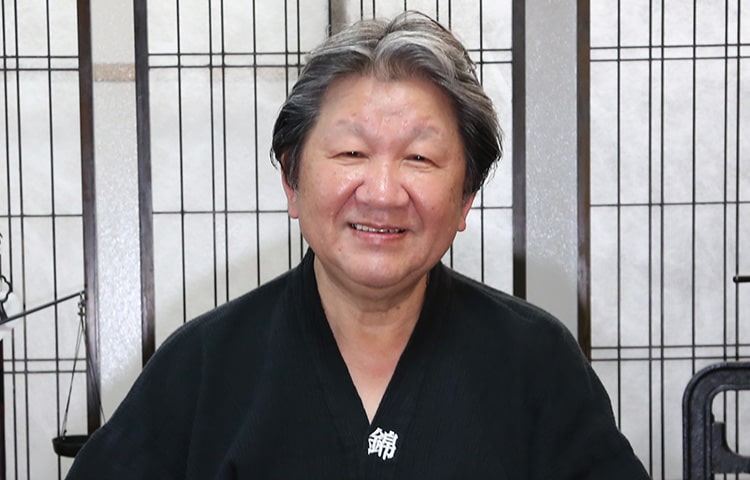

六代目 墨匠 長野 墨延

1人でも多くの方に墨の魅力を伝え、この先も奈良墨を前に進めていきたい

-

子供の頃から家業の墨づくりの手伝いは絶えずしていましたが、大学卒業後は家業を継がず、畑違いの外食産業の某企業で10年以上勤務していました。

親父に家業を継ぐ旨を伝えた際、返ってきた返事は「廃業するつもりや」の一言。自分でも分かってはいたのですが、親父が反対したのは明白な理由で、先行きが全く見えない明らさまな斜陽産業にわざわざ戻ってくる必要は無い、今の務めている会社が素晴らしいのならそこで勤めているのが一番良いという、もっともな意見でした。「先行きを考えればどう考えても生活の不安しかないのに、そんな所にわざわざ何で戻ってくるのか?」と親父に言われました。

周囲の方にもよく言われる話ですが、自分の中でその答えは極めて単純です。「親父や祖父、職人さん達が、一日中、真っ黒になりながら墨づくりをしてそれで生きてきたから」

本当にただそれだけの理由です。代々、墨づくりを生業にして生活してきたが故に、自分もそれを継いでいくのが自然と思い、戻ってくるのに時間こそかかりましたが、現在、家業を継ぐに至ります。

-

ただ実家に戻り家業を継いでから改めて感じたのは、産地そのものの存続危機でした。昨今の墨離れにより、墨の生産量は過去と比べ激減しており、墨屋や職人さん、関係者の廃業も多く、下請けの仕事が中心だった錦光園も例外ではなく、非常に厳しい環境に置かれつつある最中でした。実際に過去、錦光園にも何人かいた職人さんも、もはや誰もおらず、親父が1人で仕事をしている状況でした。

跡を継いでからは今日に至るまで、墨の魅力を伝え、墨の需要を増やす可能性を探る為に様々な取組をしてきました。ただし、それも親父がいたからこそです。年齢を考えるといつまで一緒に仕事が出来るかは分かりませんが、親父の背中を見ながら、墨づくりの仕事、奈良墨の伝統をしっかりと継いでいきたいと思っています。業界的には非常に厳しい環境におかれているのは間違いないですが、自分にしか出来ないこと、錦光園しか出来ないこと、それらを1つずつコツコツと行い、1人でも多くの方に墨の魅力を伝え、この先も奈良墨を前に進めていきたいと思っています。

七代目 墨匠 長野 睦

工房の紹介

多くの歴史的建造物に囲まれた奈良市の中心にある工房

当工房は奈良市の中心、JR奈良駅・近鉄奈良駅傍の閑静な住宅街の中にあり、近辺には古き良き時代の香り残す奈良町(ならまち)を始め、奈良公園や東大寺・興福寺等、多くの歴史的建造物があります。

伝統的な墨の製造はもちろん、錦光園では工房内で実施している「にぎり墨体験」を通じて、日本中・世界中の方々と触れ合い、墨の素晴らしさをお伝えし続けております。

また工房内では墨の販売もしておりますので、近くにお越しの節は是非お気軽にお立ち寄り下さい。